電気主任技術者の選任って必要?どんな方法があるのか解説

多量の電力を使用する自家用電気工作物では、工作物の設置者(所有者)が電気の安全性を確保する「自主保安」が原則となっています。

自主保安には義務的事項が含まれ、「電気主任技術者を選任し、保安の監督をさせること」はその一つです。

今回は、電気主任技術者の選任に関する条件やどのような方法があるのかを解説します。

- 自家用電気工作物の設置者には電気主任技術者の選任義務がある

- 選任方法はいくつかあるが、どれも条件があり簡単ではない

- 外部委託は選任に比べ、コストを抑えられる制度である。

電気主任技術者の選任

前に述べたとおり、事業用電気工作物の設置者は電気主任技術者を選任しなければなりません。

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

電気事業法第43条第1項 太字筆者 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170/#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_43-Pr_1

電気主任技術者の選任方法は複数ある

電気主任技術者の選任に関する制度は複数あり、事業場の規模や雇用状況、業務委託の有無等、個々の事情にあわせて選ぶことができます。

しかし、制度ごとに条件が設けてあるため、自社の状況を確認し、何が適切なのか判断する必要があります。

以下、選任制度をみていきましょう。

外部選任制度 電気主任技術者は自社社員でなくともよい

下記のとおり、原則的に自社社員と定められていますが、例外があります。

1.法第43条第1項の選任については、次のとおり解釈する。

主任技術者制度の解釈及び運用 改正 20241018保局第6 号 令和6年11月1 5 日 太字筆者https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

(1)法第43条第1項の選任において、規則第52条第1項の規定に従って選任される主任技術者は、原則として、事業用電気工作物を設置する者(以下1.において「設置者」という。)又はその役員若しくは従業員でなければならない。ただし、(略)

外部選任制度を行うための条件

特定の条件を満たした場合に、電気主任技術者を自社の従業員以外(派遣労働者等)から選任する制度です。

- 事業場に常時勤務していること(週40時間が目安)

- 契約書に電気主任技術者の職務について記載があること(下記の内容が記載されていること)

イ 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。

任技術者制度の解釈及び運用 改正 20241018保局第6 号 令和6年11月1 5 日 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

ロ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。

ハ 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。

外部選任制度を利用するケースは下記の2通りになるでしょう。

- 自社に電気主任技術者がいない

- ビルメンテナンス会社等に電気設備の管理を委託した場合

許可選任制度 電気主任技術者免状がなくても選任できる

選任する事業場の規模が小さく、選任されるものが一定の資格を有している場合には、電気主任技術者免状がなくても選任する(許可選任)ことができます。

自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

電気事業法第43条第2項 太字筆者 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170/#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_43-Pr_2

許可選任制度を利用するための条件

- 選任する事業場の規模が小さいこと(下記のいずれかに該当すること)

-

- 出力500キロワット未満の発電所又は蓄電所(5に掲げるものを除く。)

- 電圧10,000ボルト未満の変電所

- 大電力500キロワット未満の需要設備(5に掲げるものを除く。)

- 電圧10,000ボルト未満の送電線路

- 非自航船用電気設備(非自航船に設置される電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)であって出力1,000キロワット未満の発電所若しくは蓄電所又は最大電力1,000キロワット未満の需要設備

- 選任しようとする者が一定の資格を有すること(下記のいずれかに該当すること)

-

- 第1種電気工事士

- 高圧電気工事技術者

- 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

- 教育施設において下記の科目を修めたもの

- 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの

- 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの

- 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの

- 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第7条第1項

https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400052/#Mp-Ch_2-At_7

さらに特例として、100kW未満の事業場では第2種電気工事士等の資格で選任することができます。

兼任選任制度 1人の人間を複数の事業場に選任することができる

一定の条件を満たすことで、1人の電気主任技術者を複数の事業場に選任することができます(兼任)。

事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、(略)承認を受けた場合は、この限りでない。

電気事業法施行規則第52条第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_52-Pr_4

兼任制度を行うための条件

1.(3)次に掲げる要件の全てに適合する場合においては、自家用電気工作物の設置場所と異なる事業場等に常時勤務する者を、電気主任技術者として選任することができる。

参考:任技術者制度の解釈及び運用 改正 20241018保局第6 号 令和6年11月1 5 日

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

- 選任する事業場が、最大電力2,000kW未満であって、電圧7,000V以下で受電していること。

- 選任する者が、自社の従業員であること(みなし設置者の場合も同様)。

- 選任する者が、電気主任技術者免状の交付を受けていること。

- 選任する事業場は、2時間以内に到達できるところにあること。

- 点検は、規則第53条第2項第5号の頻度に準じて行うこと。

- 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

参考:任技術者制度の解釈及び運用 改正 20241018保局第6 号 令和6年11月1 5 日

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

外部委託制度 主任技術者業務のアウトソーシング

ここまで、電気主任技術者の選任方法についてみてきました。

しかし、現在の電気保安業界では、選任制度はほとんど利用されていません。

電気主任技術者の選任事情

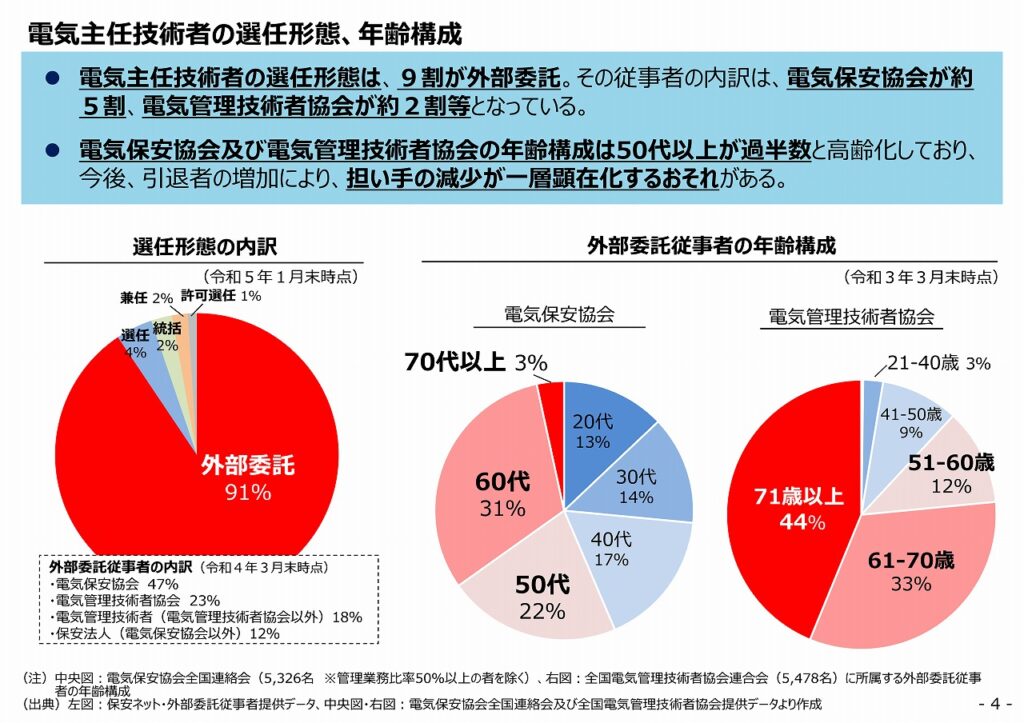

画像左円グラフのとおり、自家用電気工作物のうち、選任制度が利用されているものは10%に満たないのです。

その背景には、ほとんどの事業者が電気保安部門をもっていないことにあるでしょう。専門的な知識に加え資格も必要ですから、複数の選任制度があるとはいえ、自ら選任を行うことは難しいと思われます。

参考:経済産業省 電気主任技術者制度についてhttps://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/014_01_00.pdf

そこで、90%以上の事業者が利用しているのが外部委託制度です(外部選任と似た言葉ですが、意味合いは違います)。

本制度は、電気主任技術者を外部業者に委託することで、自社で選任しなくても良いというものです。

本制度を利用するにはいくつかの条件がありますので、みていきましょう。

外部委託制度を利用するための条件

次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、

(略)

保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの

(略)

同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

電気事業法施工規則第52条第2項 太字筆者 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_52-Pr_2

外部委託制度を利用することができるのは、規模が小さい事業場に限られます。

また、外部委託を請け負う業者は経産省の許可を受けている必要があります。

外部委託制度の対象となる事業場

| 事業場 | 条件 |

|---|---|

| 太陽光発電所、蓄電所 | 出力5000kW未満かつ電圧7000V以下 |

| 水力・火力・風力発電所 | 出力2000kW未満かつ電圧7000V以下 |

| 上記5つ以外の発電所 | 出力1000kW未満かつ電圧7000V以下 |

| オフィスビル、工場などの需要設備 | 電圧7000V以下 |

参考:気事業法施工規則第52条第2項各号 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2-At_52-Pr_2

例外的に外部委託が認められないケースもある

条件を満たしている場合でも600Vを超える配電線路を有している場合は下記のとおり外部委託が認められません。

Q.施行規則第52条第2項第4号の600V以下の配電線路はどのようなものが該当するのでしょうか?

A.電線路の設置者以外の他者に電気を供給するために設置する600V以下の配電線路等が該当します。そのため、電線路の設置者以外の他者に電気を供給するために600Vを超える配電線路を設置する場合には、(略)

保安管理業務を外部委託することはできません。

主任技術者制度に関するQ&A 令和7年4月 太字筆者https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf

外部委託を請け負うことができる業者

経産省の認可を受けた個人(電気管理技術者)、法人(保安協会・保安法人)に限られます。

事情に合わせて、適切な方法を選びましょう

いかかでしたでしょうか。電気事業法では、自家用電気工作物の設置者が電気設備の安全を維持・管理することを定めており、自主保安、自己責任が原則となっています。

電気主任技術者の選任も自主保安の一部ですが、自社に電気部門がないなどの理由で選任が難しいことが多いのではないでしょうか。

弊社は経産省の認可を受けた個人事務所であり、外部委託業務を請け負っております。

興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

電気主任技術者をお探しの方へ、まずは無料相談をご利用ください!明確な料金プランでお得にサービスを提供させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。