需要設備の月次点検頻度が改正!3ヶ月に1回にできる条件とは

電気管理技術者にとって大ニュースが飛び込んできました。

3ヶ月に1回の点検にできる条件の追加と、それに伴う換算係数の変更がありましたね。仕事がやりやすくなる神アプデだと思います。

しかし、適用するには、負荷の適確な監視が可能な装置「以下、負荷監視装置」の設置に加え、高圧機器更新計画の立案と確実な履行が求められるなど、かなり厳しい条件となっています。

以下、情報のソースとともに概要をみていきましょう。

- 参考:「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について

- 告示:平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)

- 内規:主任技術者制度の解釈及び運用 改正 20250318保局第1号令 和 7 年 4 月 1 日

- Q&A:主任技術者制度に関するQ&A 令和7年4月

- 点検頻度を3ヶ月にする条件は隔月の条件に加え、2つある

- 条件1:負荷監視装置を設置し、定められた対応を行うこと

- 条件2:PAS・高圧ケーブル・VCB等の設備更新計画を保安規程に定め、確実に実行すること

点検頻度を3ヶ月に1回にするための条件

- 下記の設備条件を満たす信頼性の高い設備であること(設備条件確認書で確認する隔月1回の条件)

- 柱上に設置した高圧変圧器がないもの

- 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの(POS、OS、OCB等を設置していないこと)

- 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(GR付きPAS、GR付きUGS)又は地絡遮断器(高圧GR)が設置されているもの

- 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器(VCT)、地絡保護継電器用変成器(ZCT)、受電電圧確認用変成器(VT)、主遮断機用開閉状態表示変成器(制御用TR)及び主遮断器操作用変成器(制御用TR)以外の変成器がないもの

- 絶縁監視装置が設置されており、警報発生時の対応として以下が定められていること。

- 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

- 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。

- 負荷監視装置が設置されており、警報発生時の対応として以下が定められていること。

- 電気管理技術者等が、過負荷が四時間以上継続している旨の警報を繰り返し受信した場合において、その原因を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

- 電気管理技術者等が負荷の記録を1年間保存

- 主遮断装置等の設備更新計画を定め、適切に実施すること。

負荷監視装置とは?

Q.「負荷の適確な監視が可能な装置」とはどのような装置でしょうか。

A.需要設備の各フィーダー電流値(各変圧器の2次側電流値)を連続的に計測し、遠隔地で電流値の監視及び警報発報を行う機能を有する装置をいいます。

(略)

このため、こうした運用を可能とする「負荷の適確な監視が可能な装置」としては、次の要件を

全て満たすものが考えられます。主任技術者制度に関するQ&A 3.13 太字筆者 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf負荷監視装置の要件

① 変圧器の負荷電流の計測が連続的に行えること

② 30分毎の電流値を計測し電子記録媒体等に1年以上のデータが記録・保存できること

③ 電子記録媒体等に記録・保存したデータ履歴を表示できること

④ 30分毎の変圧器の負荷電流値及び履歴を電気管理技術者等が遠隔地で表示・確認できること

⑤ 変圧器の負荷電流値が4時間以上連続して定格電流値を超過した場合、警報発報するととも

に、電気管理技術者等が遠隔地で直ちにその事実を覚知できること

⑥ 負荷の適確な監視が可能な装置が正常に動作せず過負荷の監視が行えない場合に、通知を発するなどにより、電気管理技術者等が遠隔地でその事実を覚知できること

⑦ 年次点検等で負荷の適確な監視が可能な装置が正常に動作していることを確認できること

⑧ 負荷の監視を行う装置が、その設置の目的を鑑みて著しく不適当な精度でないこと

設備更新計画とは?

Q.告示第4条第8号ハに掲げる需要設備に該当するための要件は何ですか。

A.告示第4条第8号ハに掲げる需要設備とは、以下の4つの要件を満たす需要設備です。

主任技術者制度に関するQ&A 3.13 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf

(略)

④ 主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び

配線(以下「主遮断装置等」という。)が保安規程に定められた主遮断装置等の更新の計画(以下「設備更新計画」という。)に従って更新されていること。

設備更新計画の対象となる設備は?

Q. 告示第4条第8号ハの「主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び配線」とは、具体的に何を指すのか。

A.一般送配電事業者との保安上の責任分界点から主遮断装置(遮断器、高圧負荷開閉器等)までの間に設置する開閉器(PAS、PGS等)、遮断器(CB、LBS、ACB、VCB等)及び引込ケーブル(CVケーブル等)を指します。

主任技術者制度に関するQ&A 3.13 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf

設備更新計画の運用

設備更新計画は保安規程に記載し、外部委託契約書には計画に基づき更新を行う旨を記載する必要があります。

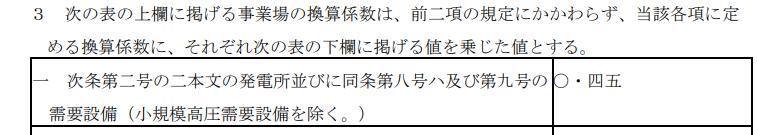

また、設備更新計画が実行されない場合、適切な点検頻度で改めて外部委託承認申請を行うこと、と定められています。換算係数

3ヶ月に1回を適用した場合の換算係数

下記のとおり、0.45を乗じるとのことです。

平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/tenkenhindokokuji.pdf

現状、利用するにはハードルが高いか

このお知らせをみたときは、大規制緩和が来たと喜んでいましたが、いざ内容を確認してみると、導入はかなり難しいな、と思いました。

絶縁監視装置と同じような負荷監視装置の普及が待たれます。そして、設備更新を確実に実施するためにどうするか考えないとですね。