電気設備の点検は何を根拠に行うのか?必要な資格や点検頻度を解説

自家用電気工作物は多量の電力を利用していることから、事故が起きたときの社会的な影響は大きいです。

このため、電気事業法では、電気設備を「電気設備に関する技術基準を定める省令」というルールに適合するように維持・管理することを定めています。

技術基準の適合状況は点検を行って確認します。この点検はどのように行われているのでしょうか。電気管理技術者としての立場からわかりやすく解説します。

- 設置者は定期的な点検を行う法的義務がある

- 点検は電気主任技術者の指導・監督下で行う必要があるが、特定の資格は不要

- 点検には日常点検・月次点検・年次点検があり、設備の内容や条件により頻度が異なる

先に述べたように、電気設備はルールに適合するように維持することが義務であると法律で明言されています。

ルールをどのように守るのか、具体的な基準をまとめたものが「保安規定」です。保安規定は国に届け出ることになっています。

一般的に、点検に関わる重要な事項(頻度・箇所・項目・手順)は保安規定に記載されており、電気主任技術者等はこれに則り点検を実施します。

点検は誰が行うのか

自家用電気工作物の点検に必要な資格はありません。

「電気主任技術者の資格がないと点検できない」というのは誤りで、「選任された電気主任技術者等の指導・監督下でなければ点検できない」というのが正しいです。

それでは、誰が点検を行うのでしょうか。2つのケースがあります。

- 電気主任技術者が選任されている場合

-

必ずしも電気主任技術者が行う必要はありません。

電気主任技術者は電気設備の保安監督であり、部下や業者に指示して点検させ、その結果で保安状況を判断してもよいわけです。

ただし、点検させる場合については誰でも良いというわけではなく、一定の知識や資格を有する者が望ましいと考えられます(点検の結果が担保できないため)。

- 保安管理業務の外部委託の場合

-

原則、委託契約を結んだ電気管理技術者が自ら実施する必要があります。

① 外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を、次に

主任技術者制度の解釈及び運用 (マーカー筆者)

掲げる基本原則の全てに従って行うこと。

イ 電気管理技術者等が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、

次に掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、

かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務に

ついては、この限りでない。

点検の種類

点検には「日常点検」と「定期点検」があります。どちらも保安規定に定める基準に従って行う点検で、具体的な点検内容および確認頻度が決まっています。それぞれ解説します。

出典:経済産業省 保安規定(記載例)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/hoankiteikisairei.pdf

日常点検

電気主任技術者ではなく、従業員や保全要因が必要に応じて適宜行う点検で、毎日行う場合が多いです。

電気工作物について、目視等により異常の有無を確認します。

定期点検に比べると点検項目は少なく、簡易的な点検です。

定期点検

保安規定に定める基準に従って行う点検で、月単位で行う「月次点検」と年単位で行う「年次点検」に大別されます。

それぞれの点検項目の概要は以下のとおりです。

- 月次点検 設備が運転中に行う点検

- 電気工作物の外観点検

- 指示計器、測定器による設備の状態確認

- 年次点検 停電により設備を停止状態にして行う点検

- 運転状態では点検が困難な電気工作物の外観点検

- 測定器・試験器による設備の状態確認

- PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物の確認

点検の頻度

点検の頻度は事業場の設備内容や絶縁監視装置の有無によって異なりますが、年次点検と月次点検ごとに経済産業省によって決められているので、確認が必要です。

点検頻度はどのように決まっている?

外部委託の場合には、次の定めに従わなければなりません。

選任事業場の場合、とくに記述が見つからなかったので、基本的には保安規定に定められた点検頻度で行えば良さそうです。しかし、外部委託と同様に別に定められているパターンも有るようです。

(3)次に掲げる要件の全てに適合する場合においては、自家用電気工作物の設置場所と異

なる事業場等に常時勤務する者を、電気主任技術者として選任することができる。この

場合の法第43条第3項の届出については、次に掲げる要件の全てに適合することを確

認できる説明書等を添付すること。(略)

④ 選任する者の執務の状況が次に適合すること。

(略)

ロ 点検は、規則第53条第2項第5号の頻度に準じて行うこと。

主任技術者制度の解釈及び運用https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

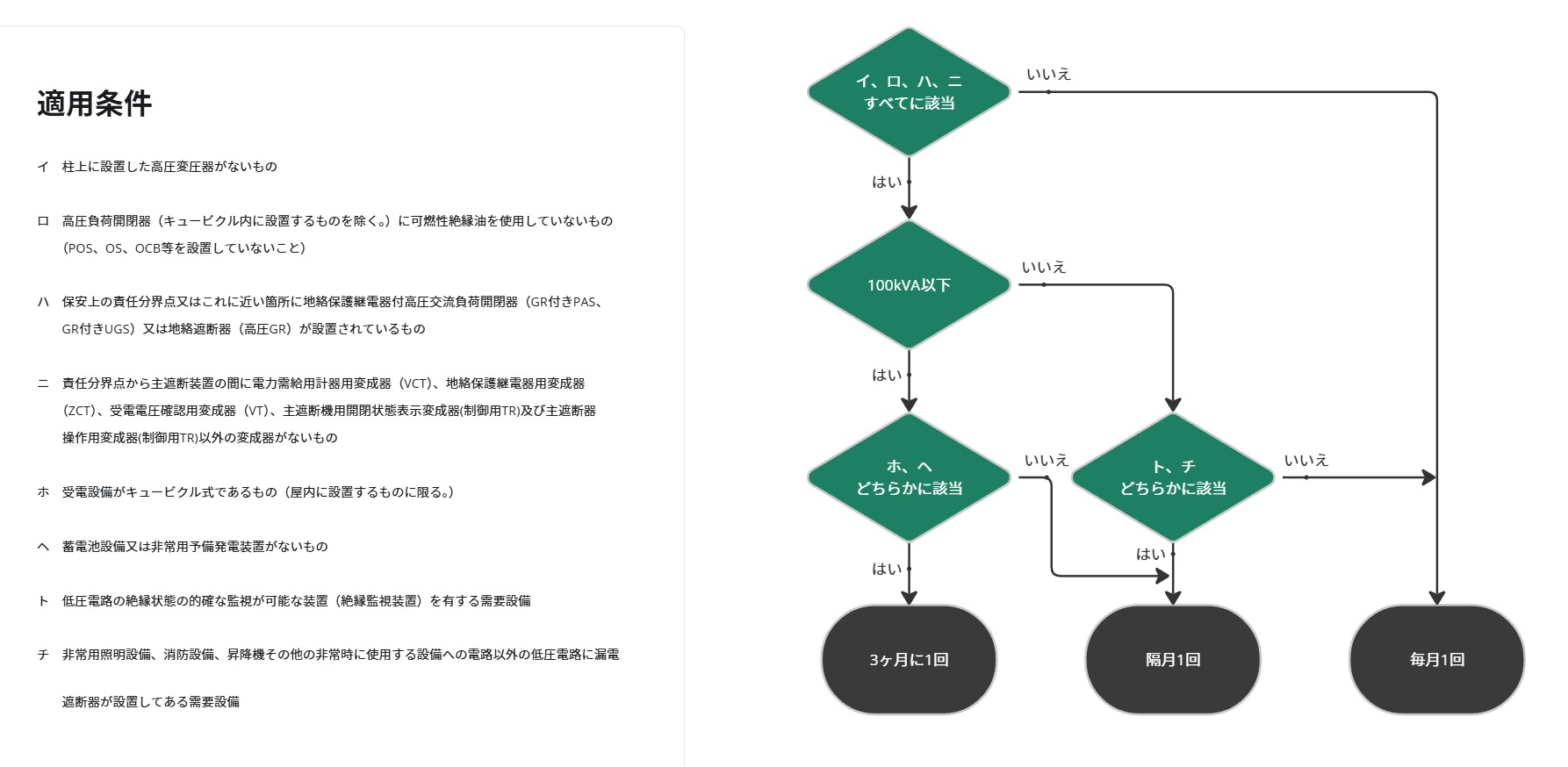

月次点検の頻度

月次点検の頻度は設備の内容によっては隔月ごと、3ヶ月毎に行われるものもあり、必ずしも月1回というわけではありません。

点検頻度を決定する設備条件は法令条文に記載されていますが、分かり辛いので下記にまとめてみました。

| 設備の条件 | 設備容量 | 点検頻度 |

|---|---|---|

| ① 次の設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備 | 100kVA以下のもの又は低圧受電の需要設備 | 隔月1回以上 |

| イ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの | ||

| ロ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの(POS、OS、OCB等を設置していないこと) | ||

| ハ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(GR付きPAS、GR付きUGS)又は地絡遮断器(高圧GR)が設置されているもの | ||

| ニ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器(VCT)、地絡保護継電器用変成器(ZCT)、受電電圧確認用変成器(VT)、主遮断機用開閉状態表示変成器(制御用TR)及び主遮断器操作用変成器(制御用TR)以外の変成器がないもの | ||

| ② ①の設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって、かつ、次の設備条件のすべてに適合する需要設備 | 100kVA以下のもの又は低圧受電の需要設備 | 3ヶ月に1回以上 |

| ホ 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。) | ||

| ヘ 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの | ||

| ③ ①の設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって、次の設備条件に適合する需要設備 | 100kVA超 | 隔月1回以上 |

| ト 低圧電路の絶縁状態の的確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を有する需要設備又は非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備 |

フローチャートも作成してみました。参考になれば幸いです。

年次点検の頻度

年次点検は1年に1回、停電して実施することが原則です。

しかし、昨今は停電時間を確保することが難しくなっている一方、機器の信頼性が向上していることから、下記の条件を満たすことで、停電を伴う年次点検を3年に1回に延伸することができます。

点検頻度を理解し、適切に実施する必要がある

いかかでしたでしょうか。電気事業法では、自家用電気工作物の設置者が電気設備の安全を維持・管理することを定めており、自主保安、自己責任が原則となっています。

設置者は保安を確保することが社会的に重要な義務であることを認識する必要があります。

電気主任技術者をお探しの方へ、まずは無料相談をご利用ください!明確な料金プランでお得にサービスを提供させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。